Ghibli ne mourra pas plus que Caravage

Pourquoi la démocratisation de la synthèse d'image ne menace pas les œuvres originales

La première intelligence artificielle de synthèse d'image s'appelait Marcantonio Raimondi. Né à la fin du XVe siècle, c’était un pionnier de la gravure reproductive. Il ne créait pas d'œuvres entièrement originales mais reproduisait, par le médium de la gravure, des dessins ou des peintures d'autres artistes. Certains étaient choqués qu'il s'approprie leur travail : Dürer, dont Raimondi avait même reproduit le monogramme « AD », lui fit un procès. D’après Vasari, Dürer obtint seulement que Raimondi cesse d'utiliser sa signature. D'autres artistes étaient plus enthousiastes. Raphaël fut enchanté à l'idée de diffuser plus largement ses conceptions picturales et demanda lui-même à Raimondi de réaliser des gravures de ses toiles. Ce fut le début d'un commerce florissant qui allait inonder l'Europe d'images reproduites en série, de qualité plus ou moins bonne, dérivées des œuvres de grands artistes.

Ceux qui passent du temps sur X auront remarqué ces derniers jours la vague des images générées sur ChatGPT dans le style des films du studio Ghibli. Les nouvelles capacités multimodales de GPT-4o pour générer des images beaucoup plus finement que les modèles de diffusion classiques sont impressionnantes et parviennent facilement à réaliser des transferts de style. Les développeurs d'OpenAI eux-mêmes avaient proposé des images dans le style Ghibli comme exemples de ce que pouvait faire ce nouvel outil.

Face à cet afflux d'images, et alors que le véritable studio Ghibli est le temple de l'animation artisanale, patiente et méticuleuse, certains s'inquiètent. Le toujours intéressant Eric Hoel vient de publier un article alertant sur la possible démonétisation des œuvres originales à l'ère où l'IA peut produire en masse des équivalents de synthèse. Son argument est le suivant : le cerveau humain ne peut être exposé à la répétition excessive de mots ou d'images sans en subir une conséquence fatale, la désensibilisation. Répétez un mot trop de fois et votre cerveau en perdra le sens. Regardez trop souvent une image et elle finira par se défaire. Il indique lui-même avoir été d'abord charmé par les images Ghibli de sa famille créées avec ChatGPT, avant de constater qu'il se sentait désormais plus distant, ou blasé, en voyant les véritables films du studio Ghibli.

Je comprends bien cette crainte, et peut-être est-elle fondée, mais je n'en suis pas persuadé. D'abord, il faut toujours prendre garde au caractère performatif de nos appréciations des oeuvres d'art. Il est facile de gâcher une oeuvre à quelqu'un. Dites à un ami que son tableau préféré s'est récemment avéré être un faux : aussitôt votre ami n'aura plus de goût pour ce tableau, alors que l'objet lui-même, la composition, le dessin, les couleurs, n'auront pas changé. Aimait-il vraiment le tableau, ou l'idée qu'il s'en faisait ?

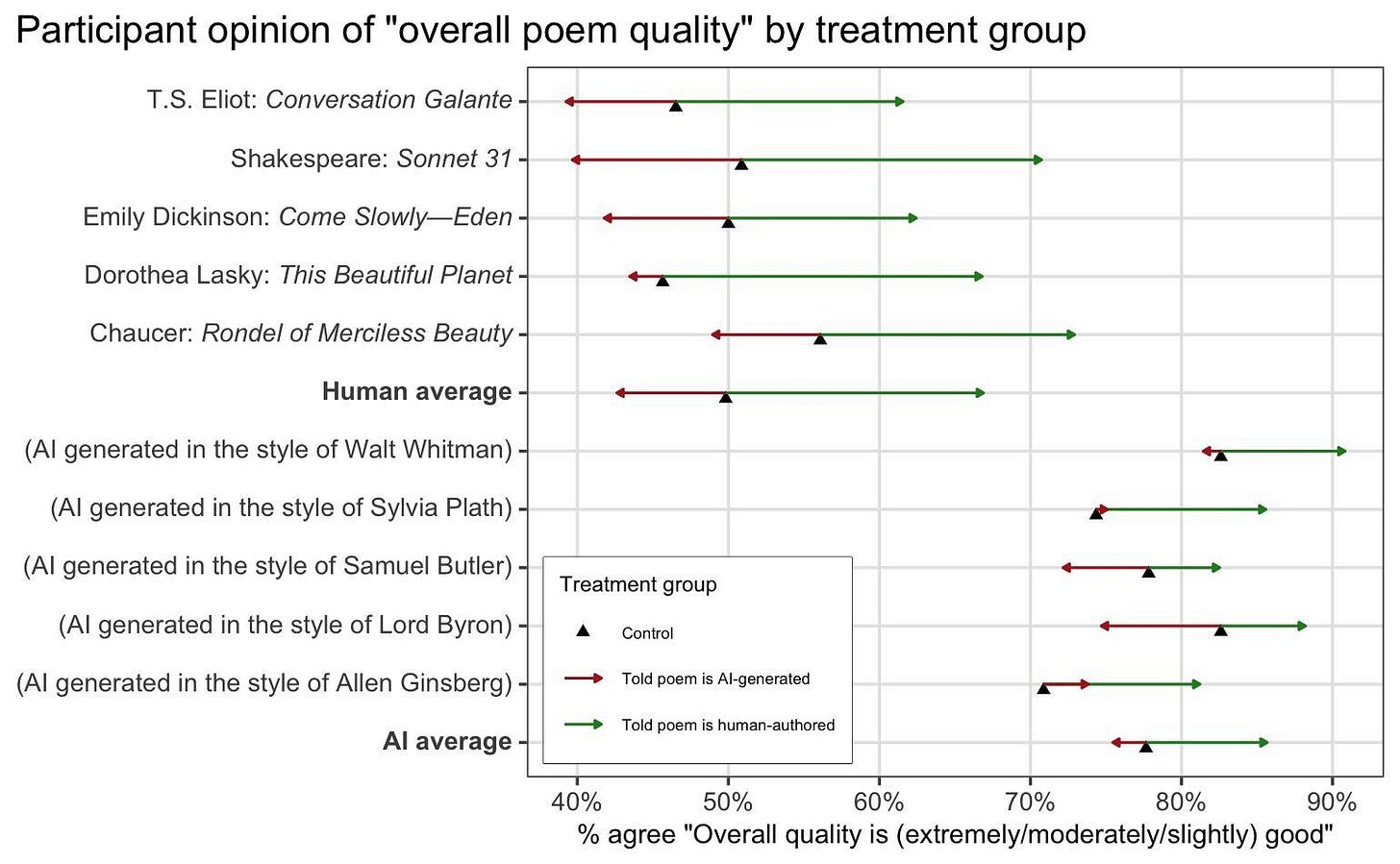

Il faut une grande force d'âme esthétique pour aimer une oeuvre pour elle-même, et cette force d'âme est rare. Dans un épisode de Seinfeld, le protagoniste sort avec une jeune femme qui a objectivement toutes les qualités - jolie, intelligente, attentionnée, intéressante - sans que personne d'autre que lui n'ait l'air de s'en rendre compte, au contraire : ses amis passent leur temps à lui demander ce qu'il trouve à une personne aussi laide et médiocre. Inévitablement, et alors qu'il avait objectivement raison de l'apprécier, il finit par la laisser tomber. La plupart des gens ne sont pas faits pour aimer sans validation sociale. C'est pourquoi, dans un sondage réalisé pour Nature, les participants disent adorer des textes écrits par IA quand on leur dit qu'ils sont d'un grand auteur, et mépriser des textes de grands auteurs quand on leur dit qu'ils sont générés par IA. Beauty is in the eye of the beholder.

Le monde dans lequel nous entrons met frontalement à l'épreuve ce mécanisme psychologique. Nous allons passer notre temps environnés de textes et d'images dont on nous dit qu'elles sont “sans âme” parce qu'elles ont été créées en masse avec une machine. L'âme, bien sûr, ne veut rien dire ; on entend par là l'émotion suscitée par une œuvre dans le spectateur, et pas une magie contenue dans l'œuvre elle-même. Il n'y a pas longtemps, une illustration a fait le tour du Twitter artistique avant qu'il soit révélé qu'elle avait été générée par IA ; personne n'y décelait jusque-là le moindre manque d'âme. Ce que certains appellent manque d'âme est en fait un snobisme instinctif.

Reste en revanche la question de la désensibilisation issue de la répétition. Voir un style propre à une œuvre singulière imité en masse cause-t-il un dommage irrémédiable à cette oeuvre ? Je n'ai pas de doute que Miyazaki déteste les images Ghibli générées par IA (même si la vidéo où il affirme “je crois fermement que c'est une insulte à la vie elle-même”, souvent citée comme une récusation de l'IA, ne concernait pas du tout l'intelligence artificielle). Mais est-il si vrai que les originaux pâtiront de cette mode nouvelle ? Je n'en suis pas sûr.

Après le succès du Caravage, des centaines de peintres s'étaient mis à l'imiter. On les appelle les caravagesques. Ce n'étaient pas de mauvais peintres et ils imitaient bien le style du maître. La plupart de leurs œuvres ne sont pas extraordinaires et loin du génie du Caravage, mais quelques-unes sont de très bon niveau. Certains caravagesques ont même acquis leur propre réputation, comme Artemisia Gentileschi qui fait ces temps-ci l'objet d'une rétrospective. Quand on visite un musée italien, on passe inévitablement dans une ou plusieurs salles qui en contiennent des dizaines. L'existence de ces imitations a-t-elle amenuisé la puissance des œuvres du Caravage lui-même ? Évidemment non. L'histoire de l'art est une succession de pastiches et de transferts de style. A la fin du XVIIIe siècle, la découverte de Pompéi donna lieu à une manie du style pompéien. Dans la haute société, il était impossible d'entrer dans une pièce sans avoir aux murs, aux plafonds, sur les horloges, les pendules et la vaisselle des figures et des motifs imités des fresques romaines. Cela n'a pas diminué l'intérêt pour les œuvres originales, tout comme les gravures de Raimondi n'ont pas tué la peinture de Raphaël.

Bien sûr, il peut exister un sentiment de satiété voire de trop-plein quand on est exposé à trop d'œuvres similaires. Mais c'est un sentiment passager, celui qui explique l'alternance des modes. Ce n'est pas la destruction de toute possibilité de goûter aux œuvres.

Le principal changement qui me paraît devoir surgir de la massification de la génération d'images, ce n'est donc pas l'apocalypse des œuvres originales, c'est un renouveau des arts décoratifs. Il fut un temps où l'on mettait des illustrations figuratives absolument partout : page de garde d'un livre, coin d'escalier, plafond de cabinet, menu de restaurant, assiettes, etc. Pour mille raisons, le XXe et le XXIe siècles ont jusqu'ici privilégié un minimalisme abstrait dans la décoration. Je parierais que nous allons bientôt assister à un retour des illustrations florissantes et figuratives, ne serait-ce que parce qu'elles seront si faciles à produire ad hoc. Nous allons voir un nouveau rococo.

“Mais ce n'est pas du grand art.” Et alors ?